Ralf Lilienthal

Fest-Spiele

Hinter den Kulissen der Hamburger Staatsoper

Eine Landstraße irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Der Sattelschlepper eilt der nahen Autobahnauffahrt zu. Sein Ziel? Hamburg! Seine Ladung? Die ganz große Oper! Nein, das ist kein Scherz oder Rätsel. Eher eine Art Ariadnefaden, der – wenn man ihm folgte – irgendwann ins Rampenlicht einer Madame Butterfly einer Fledermaus oder Götterdämmerung führte. Einer der vielen Fäden, die kunstvoll verwoben werden müssen, damit das schillernde, geschmeidige und doch so robuste Gewebe einer großen Operninszenierung gewirkt werden kann.

«Wie funktioniert Oper eigentlich?» Mit dieser Frage auf die Reise an eines der fünf großen deutschen Musiktheater – die sogenannten «A-Häuser»! – geschickt, ergibt sich sogleich eine nächste, bangere Frage: Wie viel Ein-, Über- und Durchblick erhält ein musikalisch in den Anfangsgründen dilettierender Reporter nach zwei mit Gesprächen, Führungen und Proben randvoll gefüllten Tagen und einem Zauberflöten-Abend? Die Antwort: Keinen umfassenden, aber einen umwerfenden!

Dröseln wir das Gewebe ein wenig auf. Der rote Faden? Das Programm! Die Produktionen! In jeder Saison etwa 150 Opernabende. Und – in Hamburg untrennbar mit dem Namen John Neumeier verbunden – etwa 90 Ballettaufführungen. Wie Neumeier den Stil seiner Tanz-Compagnie prägt, gibt Simone Young als Opernintendantin, Generalmusikdirektorin (und Leiterin der Philharmoniker Hamburg) seit 2005 der Oper die Richtung vor. An ihrer Seite Operndirektor Francis Hüsers und, für die Realisierung des Programms zuständig, Chefdisponent und Casting-Direktor Tobias Hasan.

Schon nach zehn Minuten Dispositionsprosa wird klar, dass im Operngeschäft «Massen» bewegt werden, von denen Speditionsdisponenten nur albträumen können. «Ich plane immer vier bis fünf Spielzeiten parallel. Im Moment den Feinschliff für 2011/12. Auch 12/13 steht, nur ein paar Vorstellungen müssen noch umgedreht werden. 13/14 ist fertig geplant, gerade werden die Ensemblesänger besetzt, dann sehe ich, was für die Gäste übrig bleibt. Und 14/15 stimme ich mit Simone Young in diesen Tagen auch ab …»

Tobias Hasan, selbst gelernter Opernsänger, schreibt gewissermaßen vieldimensionale Stundenpläne und bringt dabei Hunderte von Proben und Aufführungen unter einen Zylinder. Sein «Material»: Die Regieteams (Regisseur, Bühnenbildner, Kostümbildner) für jährlich fünf Opernsaisonpremieren. Das Solistenensemble, Stücker dreißig, von denen jeder ein Anrecht auf zwei Premieren hat, auf Ruhepausen und Urlaubstage und selbstverständlich auch auf Krankheit – mit gelegentlich rasanten Folgen für einen gnadenlos heranrückenden Opernabend. Die Gastsänger – Weltstars wie Edita Gruberova oder Klaus Florian Vogt inklusive – als Teil des Ganzen ins Ganze zu integrieren, denn nicht der Star, sondern «die Spielzeit ist der Höhepunkt!». Der Chor. Das Orchester. Die Ballettcompagnie.

Haben wir noch jemanden vergessen? Hunderte! Aber dafür, dass niemand und nichts wirklich vergessen wird, ist gesorgt. Zum Beispiel im Büro von Hans Peter Boecker. Denn was immer auf die Bühne soll, welcher Regieclou, welche Bühnenbildraffinesse, welche exquisite Abfolge von Opernabenden auch geplant ist – am Kopfnicken dieses Mannes kommt in Hamburgs Staatsoper niemand vorbei. Als Technischer Direktor sagt er, was geht, wie es geht und wann es geht! Man kann sich den Mann mit der sonoren Stimme im Gespräch mit dem Regieteam lebhaft vor-stellen: «Was muss euer Ding denn können?» Natürlich wollen Regisseure «die Welt, aber wenn es nicht geht, kriegen sie eben nur Europa.» Allerdings gilt: «Die Regisseure sind Profis. Die wissen, dass Beton Beton ist und die Dinge von oben nach unten fallen und nicht umgekehrt. Das muss man ihnen nicht erklären.»

Dafür, dass es nach Möglichkeit eben doch die Welt wird, die ganz große Illusion, das Fest-Spiel – legen sich Boecker und die etwa 200 Techniker des Hauses täglich auf unvorstellbare und noch dazu vom Publikum beinahe unbemerkte Art ins Zeug.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern. Denn dort befindet sich – der günstigeren Miete wegen – das Außenlager. Drei Hallen mit zusammen 8000 m² Staufläche, gefüllt mit dem größeren Teil der Bestandsstücke (Kulissen für je 70 Opern und Ballette) die bei Bedarf mit bis zu acht Sattelzügen ins Zentrum der Hansestadt gekarrt werden. Oder nach Barmbek, wo in einer 4000 m² großen Halle die jeweils aktuellen Kulissen vorgehalten werden und ganz nebenbei noch an allen Ecken und Enden gehämmert, gefräst, gebohrt, gehobelt, verschweißt, verschraubt, gemalt und plastiziert wird.

50 Konstrukteure und Handwerker, darunter etliche Meister ihres Fachs, arbeiten in Hamburgs Opernwerkstätten, holen die Ideen des Regieteams auf den Boden der handfesten Tatsachen. Und ihre Kollegen vom Transport und vom Bühnenaufbau befördern die fein säuberlich zusammengelegten, in der Summe tonnenschweren Illusionen über Straßen, Rampen und Aufzüge. Bauen auf, um und ab. Beinahe täglich, mitunter mehrfach, in zwei Schichten und bei gleichzeitigen Proben auf der Haupt- und Nebenbühne. Unermüdlich. Routiniert. Kein Wunder, dass jede bevorstehende Premiere minutiös in die Abläufe eingepasst werden muss und «technisch anspruchsvolle Stücke nur dann gehen, wenn drum herum andere sind, die man immer spielen kann, wie etwa La Traviata. Wohlgemerkt: Alles das geplant, abgesprochen und festgelegt vier oder fünf Jahre vor der tatsächlichen Spielzeit!

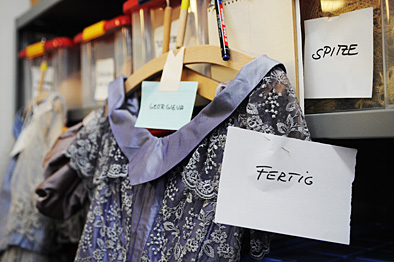

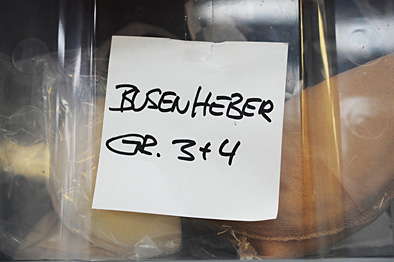

Während der Reporter versucht, die ohne Unterlass auf ihn einströmenden Strukturen, Zahlen und Funktionen zu sortieren, stellt sich ein Bild bei ihm ein. Eine nahende Opernpremiere wirkt auf alle Beteiligten wie ein ins Wasser geworfener Stein, der gleichmäßig und in alle Richtungen Welle auf Welle provoziert. Auch bei den 120 Kollegen der Abteilung Kostüm und Maske. Davon alleine 90 (neunzig!), die nichts anderes tun, als Stoffe und Kostüme zurechtschneiden, färben, nähen, verzieren, umändern, waschen, bügeln und flicken. Oder auf alt trimmen! Oder zum kunstvollen Zerreißen präparieren! Oder zum Leuchten bringen! Die Schuhe machen, Rüstungen, Hüte, Bärte oder Perücken. Und denen immer noch etwas einfällt.

Denn «geht nicht, gibt’s bei der Oper nicht!» Das sagt Doris Kirchhof, die erfahrene Chefin der Abteilung. Auch ihre Arbeit geht weit über den Tag hinaus. Auch bei ihr kommt es auf Qualität und Quantität an. «Manchmal färben und verarbeiten wir alleine für den Chor über 600 Quadratmeter Stoff!» Und bequem darf ein Kostümschneider auch nicht gerade sein. «Wer hier einsteigt, muss akzeptieren, dass er jeden Tag neue Aufgaben hat. Man muss sich reindenken, experimentieren. Ausprobieren! Einmal, zweimal, dreimal – bis es funktioniert!» Auch das ist eine der Opernhandwerkertugenden. Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit. Routinierte Akteure, die kaum je Gelegenheit haben, in bloßen Routinen zu erlahmen. «Daher gehen die Auszubildenden aus der Produktionsschneiderei auch vier Wochen an die Garderobe. Das Verständnis füreinander wächst, wenn man selbst mal an der Front gestanden hat.»

Und auch dort, ganz vorne, auf, neben, unter, über und hinter der Bühne wuselt und wimmelt es, dass dem Opernlaien vor lauter Gewerken und Professionen schwindlig werden kann: Da ist der Spielleiter, der die Regieanweisungen einer Neuinszenierung minutiös vermerkt und bei späteren Wiederaufnahmen verantwortlich reproduziert. Der Inspizient, zuständig für Einsätze, Umbau-, Pausen- und Schlussvorhangs-Timing. Da sind die Beleuchter und Elektroakustiker. Die Souffleusen. Die Komparsen. Die Abendmaske und -garderobe. Und dass auch Eintrittskarten verkauft und kontrolliert, Mäntel in Empfang genommen und Snacks gereicht werden müssen, bekommt das Publikum ja immerhin am eigenen Leib zu spüren.

Ganz gleich jedenfalls, wie laut und wuselig es vorher auch zuging, zum Aufführungsabend hin verdichtet sich alles. Ein unsichtbarer Countdown wirkt dann bis in die letzten Winkel des Hauses. Instrumente werden im kakophonischen Durcheinander gestimmt, letzte Beleuchtungseinstellungen vorgenommen. Und überall singt es! Die Anspannung aller Beteiligten steigt. Eine Art Vibration erfüllt die Atmosphäre, selbst an Tagen, an denen «nur» ein seit Jahrzehnten gespieltes Repertoirestück auf dem Programm steht.

«Alles ist immer auf die kommende Vorstellung ausgerichtet!» Was Moritz Gogg, der Papageno des heutigen Abends ausspricht, während er in der Maske sitzt und dem Reporter knapp und präzise Rede und Antwort steht, ist nicht etwa Klischee und Pose, sondern eine von außen selten gesehene Bedingung des Sängeralltags. «Wenn ich weiß, dass ich in zwei Tagen eine große Rolle singe, muss ich mich körperlich schonen. Früh schlafen. Und am Tag der Vorstellung selbst spreche ich nach Möglichkeit nicht.»

Aber er singt. Und wie! Lebendig und ausdrucksstark lässt Moritz Gogg vom ersten Ton an den Mutterwitz des Papageno aufblitzen und reißt die Zuschauer in seine Welt hinauf. Und nicht nur er verzaubert! Drei Stunden lang entführen Oper und Ballett das Publikum in ein Reich, das zwischen historischem Werk und moderner Regie einen Bezirk immergültiger Bilder und Emotionen zum Inhalt hat.

Denn darum geht es eigentlich! Um das Drama des Menschen. Komödie. Tragödie. Um die uralten und ewig jungen Leidenschaften und Ideale. Um Schicksal, um Freiheit, um das unauf-hörliche Ringen des Individuums. Dafür werden die 800 Quadratmeter Bühne und Orchestergraben mit einem schier unvorstellbaren Aufwand 240-mal im Jahr in Szene gesetzt. Dafür geben knapp 850 Menschen in mehr als 1,5 Millionen Arbeitsstunden auf über 20.000 Quadratmetern täglich ihr Bestes. Weil sich die Dramen dort oben auch im Zuschauer abspielen, gerät er in ihren Bann. Nur weil Melodien und Rhythmen, Farben und Formen, weil Licht und Schatten auch in ihm anklingen und aufleuchten, bleibt er – jenseits vom Sehen und Gesehenwerden, von kultureller Routine und Spezialistentum – der Oper auch heute noch treu.