Maria A. Kafitz

Krakau – Legenden einer Stadt

Beim Befragen der Erinnerung, beim Suchen nach Worten schweifen die Augen über die Tastatur, ziehen ziellos weiter durchs Zimmer. Wandern zum Fenster und treffen aufs Nachbarhaus. Der Anblick hat etwas leicht Groteskes, denn das schöne mehrstöckige Gebäude gleicht einer Bastion. An jedem Fenstersims, an allen Zierelementen, die sich die Architekten der Jahrhundertwende fantasievoll erdachten, ragen unzählige Metallstacheln empor. In «deutscher Gründlichkeit» – von den grausamen Auswüchsen dieser Tugend wird noch die Rede sein – trotzen Dutzendende unmissverständliche Silberspieße dem Gegner. Spitz und scharf schrillt es stählern: Hier ist kein Platz für dich, Taube!

Die «Legende der verzauberten Tauben» scheint den Nachbarn unbekannt. Mir war sie es auch, bis ich Polens herrliche heimliche Hauptstadt kennenlernte, um die sich noch zahlreiche andere Legenden ranken. Der Sage nach sind die Krakauer Tauben nicht irgendein Federvieh, das aufdringlich gurrt und unentwegt Kot ausscheidet, sondern sie sind verzauberte Ritter, um deren Wohl sich die Städter – allen Absonderungen zum Trotz – sorgen. Als nämlich Heinrich IV., der Gerechte genannt, im 13. Jahrhundert den Herzogsthron bestieg, geschah, was mit Herrschern nur allzu gerne geschieht: Die Gier fraß die Güte auf. Der ehemals Gerechte beschloss, alle Gebiete unter seinem Zepter zu vereinigen und sich zum König krönen zu lassen. Was ihm zum Erreichen dieses Ziels jedoch fehlte, war Geld – viel Geld. Doch wo ein böser Wille flackert, da schwirren bald hilfreiche Geister ums verlockende Licht. Heinrichs Geist war die Hexe Marcjanna, die ihm einen Handel, einen Pakt vorschlug: Wenn sie seine besten Ritter bekomme, so werde er im Gegenzug so viel Gold erhalten, wie er begehre. Arme treue Rittersleut, denn wieder fraß die Gier die Güte auf und schon am nächsten Morgen war der Himmel über Krakau dunkel von Tauben. Diese Tauben waren Heinrichs Ritter, die an allen Kirchtürmen der Stadt – und schon zu seiner Zeit gab es zahlreiche davon – emsig pickten und Steinchen für Stein aus dem Gemäuer lösten. Die Mauerstücke aber blieben nicht bloßes Gestein, in Heinrichs Händen verwandelten sie sich in Gold. Er nahm es, nahm viel davon und reiste damit nach Rom, um sich die Unterstützung des Papstes für seine Krönung zu sichern. Doch zwischen Krakau und Rom muss ihn irgendetwas aufgehalten haben. Ein Verhängnis? Eine Verlockung, die noch größer war als der Königsthron? Der Herzog kehrte nie nach Krakau zurück. Seine Mannen aber blieben Tauben und warten noch heute auf ihren Herrn – tippeln auf jeden Passanten zu in der Hoffnung, er würde sie vom Zauber erlösen.

Auf Krakaus Hauptmarkt, dem Rynek Glówny, einem der größten und prächtigsten Marktplätze Europas, begegnet man den Rittertauben überall. An diesem zentralen Ort der Stadt, in dessen Mitte die altehrwürdigen Tuchhallen (von den Einheimischen «Polens ältester Supermarkt» genannt) zum Einkaufen unter formschönen Bögen locken, liegt auch die gotische Marienkirche. Ihr Hochaltar gilt als Meisterstück des Nürnberger Künstlers Veit Stoß (zwölf Jahre hat er größtenteils allein daran geschnitzt) und lässt, wenn täglich um 12 Uhr die Altarflügel feierlich geöffnet werden, Menschen aus Kunst- statt aus Glaubensgründen in die Knie sinken.

Vom Nordturm der Marienkirche erklingt zu jeder vollen Stunde der Hejnal Mariacki, eine abrupt endende Trompetenmelodie, die zu einer anderen Krakauer Legende gehört. In früheren Zeiten, so wird es erzählt, spielte ein Stadtwächter den Hejnal zweimal – morgens und abends erklomm er die steilen 239 Treppenstufen und gab das Signal zum Öffnen und Schließen der Stadttore. Und er ließ seine Trompete erschallen, wenn Gefahr drohte, Feinde sich näherten. So auch im Jahr 1241, als der damalige Turmbläser bei der Tatareninvasion eindringlich seinen Warnruf über Krakaus Dächer schickte. Die Stadt konnte gerettet werden. Seine Melodie aber, die er zur Unterstützung der kämpfenden Bevölkerung weiterblies, verstummte plötzlich. Brach jäh ab. Ein Tatarenpfeil hatte ihn mitten im beherzten Spiel tödlich getroffen.

Noch heute gedenkt man des tapferen Trompeters: Das stündlich in alle vier Himmelrichtungen* geschickte Signal bricht auch 774 Jahre später immer noch auf seinem Höhepunkt jäh ab. Endet plötzlich. Seit dem 16. April 1927 wird es zur Mittagsstunde vom Sender Radio Kraków zudem in alle Haushalte übertragen, wodurch es die älteste ständige Musiksendung der Welt ist – nur unterbrochen während der hitlerdeutschen Besatzung.

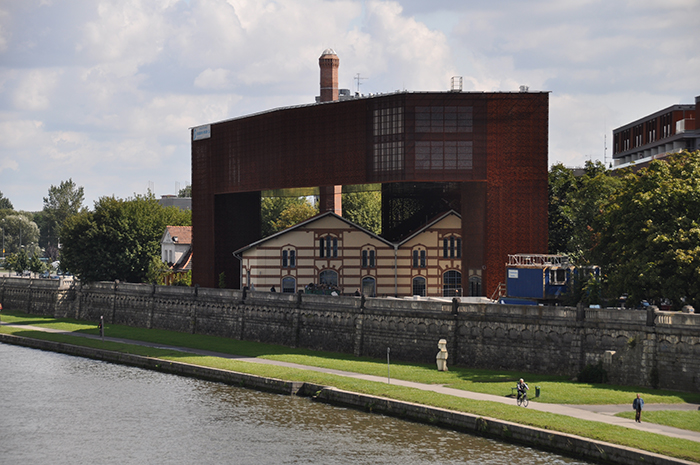

Ach ja, ach je – die hitlerdeutsche Besatzung hat in Polen so endlos viele Wunden geschlagen. Die Vernarbungen sind auch in Krakau mit peinigendem Pulsschlag spürbar. Besonders im südöstlich der Altstadt gelegenen Stadtteil Kazimierz, einer bereits 1335 gegründeten, ursprünglich selbstständigen Stadt am linken Ufer der Weichsel, gibt es kaum einen Millimeter Straßenpflaster, das nichts von der barbarischen Brutalität zu erzählen wüsste. 1867 nach Krakau eingemeindet, war Kazimierz bis 1939 ein lebendiges, ein lebhaftes jüdisches Viertel mit eigener Kultur, mit ganz eigenem Kolorit. Doch dann kamen sie, die Besatzungstruppen und mit ihnen die dunkle Seite der eingangs erwähnten «deutschen Gründlichkeit»: Von den rund 58.000 Juden, die zuvor in Krakau wohnten, überlebten nur 3.000 den Krieg. 55.000 beendete Leben. 55.000 beendete Familiengeschichten, Liebesabenteuer, Träume und Chancen zum Scheitern. Und all jene, die nur darauf gewartet hatten, dass jemand Gründe für den Anfang vom Ende der jüdischen Kultur liefert, halfen mit. Pferchten Tausende ins Ghetto in Podgórze und besiegelten so ihr unausweichliches Ende.

Dass nahe dem Ghetto die Emaillewarenfabrik von Oskar Schindler lag, dessen Mut wenigstens einige Leben rettete, besänftigt kurz das wundgeriebene Bewusstsein. Am Mahnmal auf dem ehemaligen Platz der Einheit im einstigen Ghetto vor den großen, scheinbar leeren Stühlen der Krakauer Architekten Piotr Lewicki und Kazimierz (!) Latak aber bricht der dumpfe Schmerz, das Warumnurfragen und Nieantwortfinden, wieder durch.

In Kazimierz, an der Mauer der am Marktplatz gelegenen Remuh-Synagoge, die aus nichts anderem als unzähligen Grabsteinfragmenten besteht, gleiten wenig später Sonnenstrahlen über Namen und fremde Zeichen. Verbindet das Spiel aus Licht und Schatten das leidvoll Vergangene mit dem lebhaft Gegenwärtigen. Denn das Leben hat Kazimierz wieder und kann einem an der Mauer des Friedhofs begegnen, wenn aus den umliegenden Restaurants plötzlich Musik erklingt. «In Warschau spielt die Politik, in Krakau der Jazz», titelte einmal Die Welt und sang ein begeistertes Loblied auf die Jazz-Szene der Stadt. «In Krakau spielt der Jazz, in Kazimierz der Klezmer», ließe sich ergänzen. Und zwar mehrmals die Woche – und einmal im Jahr ausgiebig. Ende Juni nämlich, wenn das berühmte Jüdische Festival Kazimierz in eine Klangwolke hüllt, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht. «Klezmer, meist in Jiddisch gesungen, ist im gewissen Sinne die Sprache der Weltseele: Auf der einen Seite drückt diese Musik große Freude und auf der anderen Seite tiefen Schmerz wie auch heftige Sehnsucht aus», beschreibt es «bescheiden» einer der Festivalveranstalter. Und beschreibt damit zugleich seinen Krakauer Stadtteil, in dem Freude, Schmerz und Sehnsucht so nah beieinanderliegen. Zum Glück scheint gegenwärtig Freude und Sehnsucht zu überwiegen, denn Kazimierz wird langsam wieder jüdisch und weltoffen – hoffentlich nicht dogmatisch und engherzig. Bunt und jung ist es schon geworden – wünschenswert bleibt, dass man es nicht auch übersaniert und gentrifiziert.

Hoffnungen und Wünsche entwickeln ja nur allzu gerne eine ganz eigene Dynamik. Das musste auch ein gewisser Herr Twardowski erfahren, der als legendärer polnischer Hexenmeister in die Geschichte einging. Er war Student am Krakauer Collegium Maius, einer der ältesten Universitäten Europas, in der vor ihm schon Nikolaus Kopernikus forschend den Blick in den Himmel gerichtet und dabei den Blickwinkel auf die Erde veränderte hatte. Twardowski, so die Legende, war fleißig und begabt – geduldig aber war er nicht. Bald schon genügten ihm die klassischen Studien nicht mehr und er verlangte nach Einweihung in die Geheimnisse der Alchemie und Schwarzen Magie. In einer Höhle bei Krzemionki richtete er sich ein Laboratorium ein und experimentierte mit allem und jedem. Er war sich sicher, felsenfest – ein nach einer gewaltigen Felsexplosion entstandener Hügel trägt heute seinen Namen –, dass er das Geheimnis der ewigen Jugend lüften und den Stein der Weisen finden würde. Und wieder einmal galt: Wo ein wahnwitziger Wille zündelt, da schwirren bald hilfreiche Geister ums lodernde Licht. Twardowskis Geist war gleich der Teufel persönlich, der ihm alles versprach, wenn er ein Jahr später dafür in Rom seine Seele bekäme. Twardowski zauderte nicht lange und unterschrieb mit seinem Blut den Pakt, glaubte er doch, den Teufel überlisten zu können. Denn wenn er Rom einfach nicht betreten würde, so bliebe seine Seele frei, seine Zauberkraft aber grenzenlos und er zu allem befähigt. Fast wäre sein Trick gelungen, denn sieben lange Jahre musste der Teufel ihm alle Wünsche erfüllen: So «erfand» Twardowski eine Salbe, die immer wieder verjüngte, und verwandelte Steine in Gold, die er über Krakaus Marktplatz niederregnen ließ. Und er entdeckte mit der Zeit – zur aufheulenden Verzweiflung des Teufels – die Freude am Heilen Kranker.

Genau dies aber sollte sein Verhängnis werden. Denn eines Tages ließ ihn ein Notleidender rufen, und als Twardowski die Schwelle der Herberge überschritten hatte, vernahm er diabolische Schreie und Gelächter: «Hab ich dich!», triumphierte der Hinkefuß. «Hab ich dich! Diese Herberge trägt den Namen ‹Rom› und nun gehörst du mir!» Sprach’s und riss Twardowski in die Lüfte empor. Dieser begann aus Furcht ein frommes Lied aus Kindertagen zu singen, welches den Teufel derart in den Ohren folterte, dass er seine Beute fallen ließ. Sie fiel geradewegs auf den Mond, dessen mildes Licht die Stadtmauern von Krakau sanft aufleuchten ließ. Während eines Spaziergangs durch den schönen, weitläufigen Planty-Park, der sich wie ein grüner Gürtel entlang der ehemaligen Stadtmauer schlängelt, kann man noch heute in wolkenlosen Nächten Herrn Twardowski sehen, wie er versucht, einen Weg vom Mond zurück zur Erde zu finden.

Ob es ihm je gelingt? Beim Besuch in dieser geschichtsträchtigen Stadt, deren Altstadt 1978 zum UNESCO Weltkulturerbe gekürt wurde, lohnt also nicht nur ein Blick hinauf zu den vielfach verzierten, liebevoll restaurierten und taubenstachelfreien Fassaden der imposanten Stadthäuser, die sich um den Altstadtkern erstrecken und neue Legenden von Krakau erzählen – es lohnt auch ein Blick hinauf zum Mond.