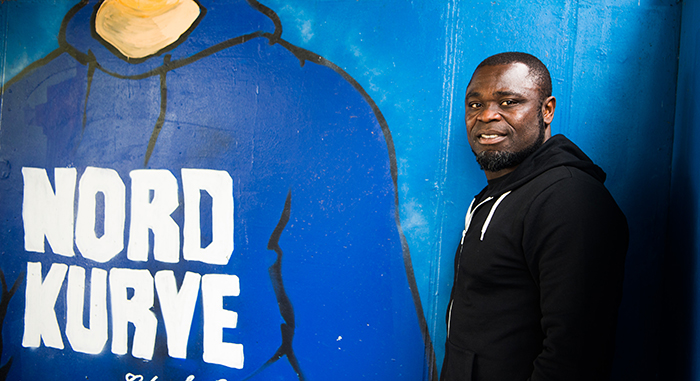

Gerald Asamoah im Gespräch mit Ralf Lilienthal

Die Fans merken, wenn jemand malocht

Er war mit Schalke 04 viermal deutscher Fußball-Vizemeister, zweimal Pokalsieger und mit der deutschen Nationalmannschaft 2002 Vizeweltmeister. 2006, als Deutschland im eigenen Land ein WM-Fußballfest feierte, war er der immer gut gelaunte DJ der deutschen Nationalelf. Er hat vor seiner Zeit «auf Schalke» bei Hannover 96 gespielt und danach für den FC St. Pauli. Zum Schluss gelang ihm mit Greuther Fürth der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Heute ist Gerald Asamoah Manager der Schalker U 23. Ich treffe ihn in seinem Büro in der Schalker Geschäftsstelle.

Ralf Lilienthal | Herr Asamoah, Sie haben einmal selbstironisch gesagt: «Ich bin von allen deutschen Nationalspielern bisher am schwärzesten.» Wo liegen Ihre afrikanischen Wurzeln?

Gerald Asamoah | Die ersten Jahre habe ich mit meinen Schwestern bei unserer Oma in der ghanaischen Kleinstadt Mampong gelebt. Mein Vater, ein Journalist, hatte kurz nach meiner Geburt aus politischen Gründen das Land verlassen. Er landete schließlich in Hannover, wo er sein Geld unter anderem bei der Müllabfuhr verdiente. Unsere Mutter ist ihm zwei Jahre später gefolgt. Für uns Kinder war «West-Germany» unendlich weit weg und setzte sich in unserer Fantasie aus den Bildern des Otto-Katalogs zusammen, den meine Mutter bei einem Besuch mitgebracht hatte.

RL | Spielte für Sie der Fußball bereits in Ghana eine Rolle?

GA | Mampongs Fußballmannschaft spielte in der ersten ghanaischen Liga, und mein Vorbild saß sonntags in der gleichen Kirche, die wir auch besuchten. Wir haben ihn angefeuert, wenn er an unserer Haustüre, vorbei zum Training joggte. Auch für uns Jungs gab es nach der Schule nichts anderes als Fußball, selbst wenn unsere Bolzplätze eher Ackerflächen waren und unsere Bälle zusammengedrehte Socken. Als meine Mutter eines Tages einen echten Ball mitbrachte, war ich unter meinen Kumpels der Held!

RL | Sie sind als Zwölfjähriger zu Ihren Eltern gezogen und mussten sich ohne Deutschkenntnisse in der neuen Umgebung und vor allem in der Schule behaupten. War der Fußball da ein Integrationsinstrument?

GA | Klar! Wenn du mit einem Haufen Jungs einem Ball hinterherjagst, versteht ihr euch ohne Worte! Außerdem hatte ich das Glück, dass mein Cousin auch in Hannover lebte. Er spielte beim BV Werder und hat mich überredet mitzukommen. Dass ich dann tatsächlich eingestiegen bin und schon bald jeden Tag trainiert habe, hatte viel mit der Situation zuhause zu tun. Wir Kinder hatten alle unsere Haushaltspflichten und mussten später auch im afrikanischen Laden meiner Mutter mithelfen. Mein Tag begann um halb vier Uhr am Morgen mit einem Lauftraining. Ich war nämlich ziemlich «kräftig» und wollte unbedingt fitter werden. Danach habe ich gefrühstückt und dann geputzt. Nach der Schule hatte ich nur dann «frei», wenn ich zum Training musste. Also habe ich nicht nur die zwei Tage in der C-Jugend mittrainiert, sondern auch noch in der D- und der B-Jugend – vom BV Werder und von Hannover 96 ...

RL | … deren erste Mannschaft damals in der Regionalliga spielte und Ambitionen auf die zweite Liga hatte.

GA | Genau – durch einen glücklichen Zufall wurde ich dort vom späteren Bundesligatrainer Mirko Slomka entdeckt. Ich habe dann bei Hannover 96 gespielt, zusammen mit Fabian Ernst, der übrigens in der 6. Klasse mein Sitznachbar war und später mit mir nicht nur bei Schalke 04, sondern auch in der Nationalmannschaft spielte.

RL | Welche Bedeutung hat die Institution «Verein» für einen Profifußballer?

GA | Ich kam aus Ghana und hatte in Deutschland nicht «meinen» Verein. Mein Landsmann Antony Yeboah spielte bei Eintracht Frankfurt, weshalb ich deren Spiele etwas aufmerksamer verfolgt habe. Dass man sein Herz tatsächlich an einen Verein verlieren kann, habe ich dann in meinen ersten Schalker Jahren gemerkt …

RL | Stichwort «Herz» – vor dem Wechsel von Hannover 96 zu Schalke 04 gab es ein Ereignis, das Ihre hoffnungsvolle Karriere beinahe wieder beendet hätte.

GA | Das war hart. Als ich nach einem Spiel starken Schwindel hatte und mein Herz durchgecheckt wurde, gab es eine niederschmetternde Diagnose: Kardiomyopathie, chronische Verdickung der Herzscheidewand. Das ist eine erbliche Erkrankung, die bis heute immer wieder zu Todesfällen bei jungen Fußballern führt. Das bedeutete für mich: Fußballverbot und der drohende soziale Abstieg! Dass es nicht so kam, verdanke ich vor allem dem Mut unseres Mannschaftsarztes Dr. Wego Kregehr, der mich zu einem Spezialisten-Team nach Washington begleitete. Nach deren positiver Prognose setzte Dr. Kregehr seine Unterschrift unter die in Deutschland notwendige ärztliche Sportbescheinigung. Ich durfte wieder spielen, solange am Spielfeldrand ein Defibrillator stand. Übrigens war die Art, wie Schalkes Manager Rudi Assauer mit meiner Herzerkrankung umgegangen ist, der entscheidende Grund, nach Gelsenkirchen zu wechseln. Während andere interessierte Vereine noch zögerten, hat Rudi Assauer gesagt: «Ich will dich haben, egal was mit deinem Herz ist – das kriegen wir schon hin!» Am Ende war es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

RL | Was heißt es eigentlich, Profifußballer zu sein und in der ersten Liga zu spielen?

GA | Manchmal denke ich: Es ist leichter, ein Profi zu werden als einer zu sein! Dabei kommt es sehr auf deine Umgebung an. Wie gehen die Stammspieler mit Newcomern um? Wie tickt der Trainer? Am Anfang dachte ich, Huub Stevens mag mich nicht. Nach jedem Spiel hat er «draufgehauen», mich kritisiert – und mich dann trotzdem wieder aufgestellt. Ich hab das nicht zusammengekriegt. Später wurde mir klar: Er mochte mich und wollte mir einfach Beine machen. Solche Leute brauchst du. Viel zu viele klopfen dir auf die Schulter und sagen: «Du bist der Beste!» Nicht wenige junge Spieler scheitern, weil sie sehr früh gutes Geld verdienen und sich dann gehen lassen. Aber es kommt auf die zusätzliche halbe Stunde an, die du trainierst, um deine Schwächen auszumerzen – oder deine Stärken zu verbessern.

RL | Bleibt dabei manchmal die Lust am Fußballspielen auf der Strecke?

GA | Fußball ist mein Beruf. Also stehe ich jeden Morgen auf und gehe dem nach wie jeder andere auch. Es ist dabei natürlich ein riesiges Privileg, beruflich das machen zu dürfen, was man liebt, also Fußball zu spielen. Wir sind aber auch nur Menschen. Wir verlieren und sind schlecht gelaunt. Wenn dann ein Fan kommt und ein Autogramm haben will, kann ich trotzdem nicht sagen: «Kein’ Bock» – das versteht er nicht. Profi sein heißt dann, lachen und ein Autogramm geben.

RL | Welche «soziale» Rolle haben Sie in Ihren jeweiligen Teams gespielt?

GA | Ich bin meistens der lockere Typ, und anfangs dachten alle: «Der Asa lacht immer, der nimmt das alles nicht so ernst!» Aber auf dem Platz habe ich keinen Spaß verstanden, mich voll reingehängt und alles dafür getan, dass wir den Sieg holen. Deshalb habe ich auch so gut ins Revier gepasst. Ich habe mir im Leben und beim Fußball alles hart erarbeiten müssen und war nie der Edeltechniker. Aber man konnte mir nie nachsagen, dass ich nicht gekämpft habe. Auch die Fans merken, wenn jemand malocht und sein Letztes gibt.

RL | Die 60.000 Besucher bei ihrem Abschiedsspiel auf Schalke sind dafür sicherlich der beste Beleg.

GA | Dabei stand das Spiel unter keinem guten Vorzeichen. Es war nur einen Tag nach den Terroranschlägen in Paris und der Bombendetonation am Stade de France. Wir waren uns nicht sicher, wie die Menschen darauf reagieren würden. Doch die Fans haben gesagt: «Wir gehen zu Asa, er ist einer von uns.» Außerdem wollten wir alle auch zeigen, dass wir uns vom Terror nicht unterkriegen lassen.

RL | 2001 war ein Höhepunkt ihrer Fußballkarriere. Schalke 04 wurde als Tabellenzweiter der tragische «Meister der Herzen» und kurze Zeit später Pokalsieger. Und der inzwischen eingebürgerte Gerald Asamoah spielte zum ersten Mal für die Nationalmannschaft.

GA | Als Rudi Völler mich anrief, um mich für die nächsten Spiele einzuladen, war ich wirklich sprachlos. Erst als ich ins Mannschaftsquartier kam und die ganzen Stars sah, habe ich langsam realisiert, dass das kein Traum ist und der kleine Junge aus Ghana wirklich für Deutschland spielen darf.

RL | Wie fühlte sich das an, im Nationaltrikot zu spielen, inklusive der Teilnahme an den großen Turnieren wie erstmals 2002 bei der WM in Japan und Südkorea und dann 2006 beim Sommermärchen im eigenen Land?

GA | Ich war unglaublich stolz! Ich gehörte tatsächlich zu den besten Spielern einer der größten Fußballnationen überhaupt. Außerdem war die Zeit mit den Jungs wirklich schön. Es ist über die Vereinsgrenzen hinweg echter Respekt entstanden und manche bis heute anhaltende Freundschaft. Nur eines bedaure ich noch immer: Ich hätte die Zeit noch viel mehr genießen sollen!

RL | Was glauben Sie, welche Bedeutung hat der Fußball in der heutigen Zeit?

GA | Es gibt keinen Sport, der weltweit so sehr verbindet! Wirf in irgendeine Menschenmenge einen Fußball – und du verstehst sofort, was ich meine. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die dich nach deiner Hautfarbe beurteilen – ich weiß, wovon ich spreche! Aber Geschichten wie die, die beispielsweise wir auf Schalke und andere in anderen Stadien überall in der Welt geschrieben haben, können Zeichen sein – und die Menschen auf andere Gedanken bringen.