Anke von Loewensprung

Der Schnitt des Bambusmessers

Meine Beziehung zu Japan hat eine lange Geschichte. Sie begann in meiner Kindheit, als ich über ein japanisches Zedernholzkästchen ins Staunen kam. Später waren es Haiku oder die Holzschnittreihen von Hiroshige. Auf meiner ersten Reise in den Fernen Osten beeindruckte mich die Schlichtheit der Zen-Kultur, die Kiesgärten in Kyoto – und der Brennofen des Keramikkünstlers Shiho Kanzaki.

All dies hat meine Arbeit berührt und geformt. Aber ich möchte meine Geschichte in der Gegenwart beginnen.

Im März 2011 saß ich in meinem Münchener Atelier, ordnete meine Fotografien aus Japan zu Serien und machte mir Gedanken darüber, wie das Buch Hi no michi – Weg durch das Feuer so gestaltet werden könnte, dass etwas von der Kultur dieses erstaunlichen Landes darin lebendig würde. Rote Seiten sollten die Texte gliedern – das würde schlicht und feierlich aussehen. Und ich wünschte mir viel Raum – Raum für die Bilder. Die Fotos von Shiho Kanzakis holzbefeuertem Ofen, von den Rauchschwaden im Bambusgestrüpp und den blendend weißen Flammen über dem Schornstein sollten aus einem schwarzen Hintergrund leuchten. Zahlreiche Gefäße könnten abgebildet werden. Ich erinnerte mich beim Überlegen, wie Meister Kanzaki seine Teeschalen, Wasserbehälter und Ikebanavasen ohne Glasur im Ofen aufgebaut hatte, sie nach einem zehntägigen Brand im Flammen- und Aschenzug der Feuerkammer entnahm und auf dem geharkten Lehmplatz absetzte. Kaum zu glauben, sie waren bedeckt von blaugrünen, rostroten bis violetten Farbschichten, Gerinnseln und rußigen Krusten.

Und plötzlich, beim Zusammenstellen meiner Bildserie, schien Kanzakis Werk in einer verlorenen Welt zu stehen. Statt meiner Fotografien sah ich auf dem Bildschirm, wie pechschwarze Riesenwellen die Existenz vieler Menschen zerstörten. Städte, Häfen und das Kernkraftwerk in Fukushima wurden zweimal, zehnmal, zwanzigmal vor meinen Augen schwer beschädigt. Von den berühmten Kieferninseln in der Bucht von Matsushima war nur noch nackter Fels zu sehen. Fischerboote lagen in den Reisfeldern, und das bisherige Leben in der Präfektur Miyagi schien unwiederbringlich vernichtet zu sein. Mit einem Schlag wirkte das noch unfertige Buch wie ein Überbleibsel, und die Beiträge über die Teezeremonie oder die japanische Kunst des Schenkens wie eine Utopie. Ich las noch einmal, was ich geschrieben hatte:

«Auf meiner Reise durch Japan fragte ich mich oft, ob die Menschen dort nicht nur fünf, sondern weit mehr Sinne besitzen, die es alle gilt zu schärfen und wach zu halten. Es schien in diesem Land Sinnesorgane zu geben, Wahrnehmungen, eine Aufnahmefähigkeit für den Fluss von Zeit. Es gab Künste der Zeitgestaltung, Praktiken, Rituale wie die Geschenkkultur. Sie waren fähig, das Flüchtigste und gleichzeitig das Sperrigste unserer Daseinselemente zu ergreifen und es fortwährend neu zu beleben. Zeitaugen gab es hier. Zeitsinne, die sich über Jahre entwickeln konnten beim Verhüllen (eines Geschenks) und gemächlichen Enthüllen, wie der Tag es Nacht und die Nacht es Tag werden lässt. Im Noh Theater wächst und verwandelt sich die Stimme der Spieler durch die Maske und gelangt so vom Diesseits ins Jenseits. Beim Teeritual – beim drehenden Betrachten der Teeschalen, beim Trinken und Sprechen entsteht eine neue, eine mitmenschliche Wahrnehmungszeit.»

Ich fühlte mich unsicher, ob meine Betrachtungen über den Zeitsinn nach einem so scharfen Einschnitt noch Gültigkeit hätten.

Da ich viel über die japanische Ästhetik nachdachte, kam mir eine der besonderen Qualitäten der buddhistischen Kunstwege in den Sinn: kire / tsuzuki (übersetzt: Schnitt / Kontinuum), eine bewusst gesetzte Zäsur, ein Bruch und der Fortgang oder Neubeginn danach – auf einer anderen Ebene.

Ich war so einem Einschnitt schon einmal begegnet. Als ich noch in der Schule war, gab es eine Zeit, in der ich Haiku liebte, die klassische Kurzform japanischer Lyrik. Da stand der Gedankenstrich, die markante Zäsur kire – sie faszinierte mich. Erst kam die Aussage über die Jahreszeit, über eine Pflanze oder einen Menschen – wenige Worte waren es, und schon fühlte ich das Ende, ich musste durch eine Leere und befand mich an einem inneren Ort, wo ich mitfühlen konnte – mit Anderen.

Tiefer Herbst.

Mein Nachbar –

Wie mag’s ihm gehen?

Matsuo Basho

Auch Shiho Kanzakis Lebensgeschichte handelt von Brüchen, von äußerster Armut, Kälte und Sinnverlust und davon, wie er durch das Töpfern und Feuern zu einem Künstler wird, der nicht aufhört, nach Sinn in seiner Arbeit zu suchen. Als junger Töpfer übte er, seine noch feuchten Teeschalen mit einem Hieb zu markieren – das schärfste seiner Bambusmesser in der Hand. Viele Gefäße zerbrachen, bis er wach, sicher und so behutsam war, dass die Kerbe der Form ein eigenes Gesicht gab. Er sprach nicht oft darüber, und wie es scheint, überließ er es den Sammlern seiner Keramik, herauszufinden, was diese Blessur jeweils aussagte.

So begann ich es zu verstehen: Mit Brüchen zu leben und den Fortgang zu gestalten, ist in Japan eine hohe Kunst. In der Töpferei von Shiho Kanzaki, und wo auch immer ich hinkam, in riesigen und öden Industriegebieten oder in den Metropolen, traf ich auf Menschen, die übten. Einmal kam ich an einer öffentlichen Turnhalle vorbei. Im Untergeschoss eines 20-stöckigen Hochhauses hockten in langen Reihen Männer jeden Alters im Schneidersitz und Frauen auf ihren Fersen – manche in einem schlichten Kimono. Den Kopf leicht gebeugt, führten sie Tuschepinsel aufrecht zwischen drei Fingern und zeichneten rechts oben beginnend und links unten endend Schwünge und Hiebe auf ein ausgerolltes Japanpapier. Sie dichten Haiku – wurde mir erklärt. Manche der Schriftzeichen bewegten sich wie der Flug von Ahornsamen, andere fielen kaum sichtbar wie Regen.

Durch die Beschäftigung mit kire / tsuzuki, Schnitt / Kontinuum, wurde mir die Arbeit am Buch immer wichtiger und Japan immer geheimnisvoller. Ich fühlte mich verbunden mit seinen Kunstwegen – und mit den Menschen, die in diesem Land wohnten. Da waren Miyuki, Maiko, Akihiko und andere, die in England meine Seminare besucht hatten. Sie haben mich eingeladen, über meine neuen Installationen im Zusammenhang mit den Ideen der Sozialen Skulptur zu sprechen. Wir tagten in einem alten japanischen Haus in Shinjuku. Die Fenster waren mit weißem Papier bespannt und das gebrochene Licht verwandelte die Halle in einen Wahrnehmungs- und Denkraum, der völlig leer wirkte. Eine einzige Linie beim Zeichnen oder ein Wort glich hier einem Wunder – und dies geschah durch die Art und Weise, wie das Unbedeutende gedreht und gewendet, betrachtet und benannt wurde. Weniges war viel.

Während meiner Kunstausbildung blätterte ich oft in einem Bändchen über Ando Hiroshige, Meister des japanischen Farbholzschnitts. Die Seiten rochen nach Buchbinderleim und Stockflecken, aber die Farben waren frisch wie kurz nach dem Druck. Manchmal, zur Einstimmung, tauchte ich ein in die Bildhintergründe: Schwarz über Ultramarin, Lichtblau bis Schneeweiß abgestuft, Gold, Lachsrosa oder das Grau in Grau. Ein anderes Mal folgte ich den schroffen Linien der Gebirge, den waghalsigen Bildkonstruktionen aus Felsen und Schluchten über quer ver-laufende Hügelkulissen. Hüttendächer wuchsen in der Tiefe – und immer war ein Mensch dabei. Irgendwo in der Landschaft ging jemand zu Fuß und sah sich um. Erst Jahre später wusste ich, wie verlässlich mich diese Landschaftsblicke begleitet hatten. Hiroshiges lange Bildfolgen, seine Mehrfachblätter und Fächerformen regten mich an zu Serien und zu Seh-Orten auf Papier.

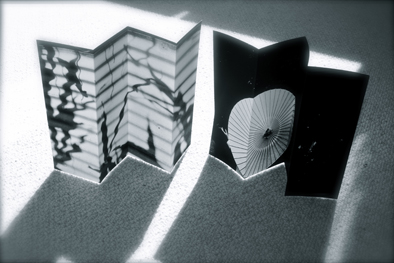

Seit dieser Zeit stellte ich Faltbücher her und baute Tische für das Wahrnehmen von langen Bildreihen. Dabei beobachtete ich, wie der Blick vielfältige Wege von einem Blatt zum nächsten und zu weiteren wählte. Ein Rhythmus stellte sich ein, Kompositionen des Anschauens entstanden und, wie beim geruhsamen Gehen, alte und neue Geschichten. Meine Bildserie vom Brennen der Gefäße bei Shiho Kanzaki erscheint als ein fotografisches Essay oder als eine Erzählung ohne Worte. Sie gehört in den Werkzusammenhang: Anwesend sein: jetzt.

Eine meiner ersten Begegnungen mit Japan war der Zedernholzkasten. Ich will das noch erzählen: Noguchi Itsuo-san, Herr Noguchi, ist mir im Gedächtnis geblieben, auch wenn kaum etwas Nennenswertes geschehen war. Er kam aus Tokio, um meinen Vater zu besuchen und schenkte uns einen mehrfach verpackten Kasten mit mehrfach eingeschlagenen Kuchen aus Süßreis. Während er das «Mitbringsel» auf beiden Händen darbot, verbeugte er sich tief und sagte leise: «so wenig». Ich erinnere mich an seine Stimme, sobald ich das Kästchen in meinen Händen halte. Der flache Deckel trägt Kerben und das fast quadratische Innere ist asymmetrisch unterteilt. Wenn ich es wäge, bemerke ich, wie federleicht es ist.