Sebastian Hoch

Eine Symphonie der Freude

«O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere.» Aufrüttelnd und unmissverständlich durchbricht der Bariton nach 216 Takten die Verzweiflung, den Schrecken, das komponierte Chaos. Inbrünstig beschwörend mahnt er – während die Tonart vom ernsten d-Moll ins feierliche D-Dur wechselt – nach 216 Takten der Erinnerung, der Rückschau und der Reminiszenzen der drei bereits verklungene Sätze zum Innehalten, zur Umkehr, zur mutigen Wende.

Nach 216 Takten der zunächst zaghaften, dann immer kraftvolleren Ankündigung des Neuen, des «Angenehmeren» und «Freudenvolleren» beenden diese eindeutigen, gleichsam an jeden Menschen gerichteten Worte Ludwig van Beethovens (1770 – 1827), die er den Sänger verkünden lässt, nicht nur die bis zur Verklärung gesteigerte Sehnsucht nach dem verloren geglaubten Paradies. Nein, das konsequente deklamatorische Einschreiten des Vokalsolisten vor dem folgenden fulminanten Chorfinale im letzten Satz der auf diesen entscheidenden Wendepunkt ausgerichteten Neunten Symphonie Beethovens beendet zugleich auf nie dagewesene Weise die bislang allgemeingültige strikte Trennung von absoluter Musik – also reiner Instrumentalmusik – und den Vokalgattungen wie Oratorium oder Kantate.

Durch die Jahrhunderte galt Musik gewissermaßen als Urlaut der Schöpfung, verkörperte sie das durch Platon, Rousseau und Hegel geprägte Ideal einer zweckfrei die Natur, die Welt nachahmenden und ästhetisch überhöhenden Universalsprache, deren reinste Form sich in der Instrumentalmusik ausforme und als deren edelste Vertreterin die Symphonie galt. Nun aber öffnet Beethoven die Musik zur Eindeutigkeit einer programmatischen Botschaft, exponiert mit größtmöglicher Verständlichkeit einen außermusikalischen Inhalt und wendet sich mit den Mitteln der Poesie direkt an den zuhörenden Menschen. Er lässt Friedrich Schillers Ode An die Freude zur Musik erklingen, mit der er sich schon kurz nach ihrem Erscheinen 1785 intensiv und künstlerisch ringend auseinandersetzt hatte.

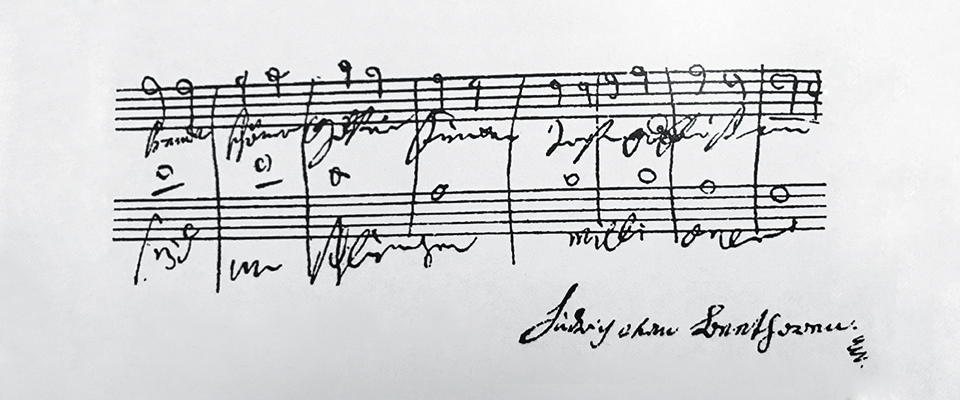

Mit der Uraufführung am 7. Mai 1824* im Wiener Hoftheater nächst dem Kärntnertor (Beethoven selbst betätigte sich dabei – mittlerweile vollkommen ertaubt – als eine Art «Nebendirigent») wendet sich dieser überaus langwierige und von schweren Zweifeln wie von höchstem künstlerischen Antrieb gezeichnete Schaffensprozess. «Wahre Kunst ist eigensinnig, läßt sich nicht in Schmeichelnde Formen zwängen», so gesteht es Beethoven in einem seiner zahllosen Konversationshefte. Jahr um Jahr bleibt er in Skizzen, Entwürfen und provisorischen Konzepten zu diesem Werk stecken.

Als er 1817 die Anfrage der London Philharmonic Society nach Komposition zweier neuer Symphonien gegen ein Honorar von 50 Pfund vergnügt und ohne Zögern annimmt, wird er noch fünf weitere Jahre im Schemenhaften bleiben, ehe ihm doch noch der greifbare Einstieg in die kompositorische Ausarbeitung seiner Neunten und letzten Symphonie gelingt. «Ich sitze und sinne und sinne; ich habs lange: aber es will nicht aufs Papier. Es grauet mir vor’m Anfange so großer Werke. Bin ich drin: Da geht’s wohl.»

Und wie es dann geht! Das Grauen des Anfangs wandelt sich alsbald zum zielstrebigen Fortschritt. Das gut zehnjährige symphonische Schweigen Beethovens wird zum grandiosen, vom Wiener Publikum mit Beifallsstürmen bedachten Triumph. Kaum ein Jahr später gelingt auch in London die längst zugesagte Aufführung. 1826, ein gutes halbes Jahr vor seinem Tod, erscheint das wahrhaft eigensinnige Werk des meisterhaft Sinnenden samt Widmung an den Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. als Opus 125.

Unumstößlich festigt sich hiermit die prägende Wirkungsmacht Beethovens auf Generationen von Komponisten, wandelt sich das Bild vom würdigen Künstler und Menschen, wie es seinem Heiligenstädter Testament bereits 1802 als Antrieb und Zielsetzung zu entnehmen ist, zum Großmeister, den E.T.A. Hoffmann vielsagend in Bezug auf Beethovens Fünfte Symphonie von 1808 schon wie folgt skizzierte: «Er trennt sein Ich von dem innern Reich der Töne und gebietet darüber als unumschränkter Herr.»

Es ist dabei vor allem diese epochale Neunte Symphonie, die für Anton Bruckner zum auslösenden Moment des eigenen symphonischen Schaffens wird, die Johannes Brahms im Finalsatz seiner Ersten Symphonie zitiert und die Gustav Mahler auf dessen Weg der konsequenten Einbeziehung von Gesang und Chor in sein Werk bestätigen wird.

Keine zweite Schöpfung der Musikgeschichte entwickelte sich zudem auf vergleichbare Weise zum Bezugspunkt von künstlerischer Auseinandersetzung sowie zur Projektionsfläche von programmatischer Deutung und politischer Weltanschauung: von den Barrikadenkämpfern der deutschen Revolution 1848/49, der Arbeiterbewegung und ihren in den 1920er-Jahren begründeten alljährlichen Silvesterkonzerten über die unsägliche Vereinnahmung Beethovens als «germanischen Meilensteinmenschen» im Dritten Reich bis zur Hymne unseres leider viel zu selten geeinten Europas. Kein zweites Werk – wiewohl oder gerade weil in schwierigen privaten, sozialen und politischen Zeiten entstanden – sollte derart als Hohelied von Humanität und ungebrochener Utopie über die Zeit hinaus die Werte der französischen Revolution feiern. Und vielleicht nirgends sonst wird eine in ihrem Glauben an die Menschheit unerschütterlichere Hoffnung dargestellt, wendet sich ein musikalisches Geschehen erhabener zum Guten als in Takt 216 des Finalsatzes der Neunten Symphonie. Der Resignation setzt Beethoven nämlich nichts Geringeres als die Freude entgegen, indem er die menschliche Stimme in Gestalt eines Chores jene ausgewählten Strophen von Schillers Ode An die Freude als ermutigendes Ideal erklingen lässt, die wir heute alle kennen.

«Kunst und Wahrheit feyern hier ihren glänzendsten Triumph, und mit Fug und Recht könnte man sagen: non plus ultra! – Wem möchte es wohl gelingen, diese unnennbare Stelle noch zu überbieten?», bejubelt die Allgemeine musikalische Zeitung nach der Uraufführung 1824 diesen zutiefst humanistischen, diesen grandios schönen Wendepunkt innerhalb des vielleicht eigensinnigsten aller Werke Ludwig van Beethovens. Die Gleichheit aller Menschen in Freiheit und Freude als verbindende Utopie, als ermutigend schönen Götterfunken, als ungebrochenen Menschheitstraum:

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elisium,

Wir betreten feuertrunken,

Himmlische, dein Heiligthum.

Deine Zauber binden wieder,

Was die Mode streng getheilt,

Alle Menschen werden Brüder,

Wo dein sanfter Flügel weilt.