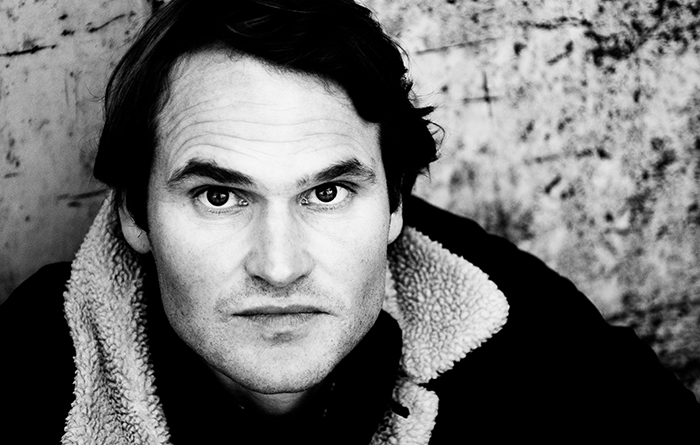

Fabian Hinrichs im Gespräch mit Ralf Lilienthal

Es fehlt immer etwas

Während sein Name in der Theaterwelt seit Langem einen besonderen Klang besitzt, ist Fabian Hinrichs einem größeren Publikum jüngst durch zwei «Tatorte» bekannt geworden: einmal als nerviger und nerdiger Ermittler Gisbert im München-Tatort «Der tiefe Schlaf» und, erstmalig im April, als neuer Nürnberger Hauptkommissar Felix Voss.Ich treffe Fabian Hinrichs in Berlin, seiner beruflich bedingten Wahlheimat. Noch im plaudernden

Warm-Up landen wir mitten in einem existenziellen Thema …

Fabian Hinrichs | Wir wohnen am Hermannplatz. Als ich dorthin zog, fand ich das wunderbar: wenn schon urban leben, dann wirklich urban. Ich wollte dahin gehen, wo möglichst alles vielfältig abgebildet ist, wo der hippe Künstler herumläuft und der Junkie. Wo man sich fragt, was für Bücher dort entstehen könnten, und wo man weiß, dass dazu das sogenannte «Schöne» vorher zerstört werden muss. Hier ist man schon politisch, indem man sich nicht aus dem Staub macht, indem man einfach da ist. So wie die Kunst, die, schon dadurch, dass sie da ist, wirksam ist, egal, wie man sie findet. Aber das ist anders geworden, seitdem ich Vater bin. Denn wenn es wirklich so ist, dass sich ein Kind mit dem geologischen und biologischen Umfeld identifiziert, dann möchte ich, dass sich mein Kind eher mit Sanssouci identifiziert als mit dem Hermannplatz. Ich wünschte mir, meine Kinder können auch einmal hinfallen, ohne in einen Kronkorken, in Erbrochenes oder Kokainkügelchen zu fallen – wohl wissend, dass das politisch betrachtet ein reaktionärer Satz ist. Gleichzeitig möchte ich auch nicht raus ins Grüne und in die Vororte schon gar nicht. Es ist immer beides: Sanssouci ist schön, aber gleichzeitig fehlt der Puff und die Spielhölle. Es fehlt immer etwas. Darüber haben wir mal einen Theaterabend gemacht. Man weiß, es fehlt etwas, aber man weiß nicht was!

Ralf Lilienthal | Auf welches Konzentrat von Kindheit blicken Sie selbst zurück?

FH | Ich erinnere mich nicht an eine im Ganzen glückliche Kindheit, aber doch vor allem an Natur- und Freundschaftserlebnisse – an stundenlanges Spielen am Bach, an das Licht zwischen den Bäumen, den sich immer neu formierenden Sand. Und gleich danach erinnere ich mich an die später vorhandenen Weltzweifel, an eine Empfindung, die Max Frisch beschrieben hat als «Trauer darüber, dass das Leben so und nicht anders ist». Meine Erinnerungen sind nicht nur eine Erzählung des Wachstums. Ich erinnere mich auch an Trennungen – an die Kita, die mich zum ersten Mal von den Eltern trennte, an die Trennung von meinem Bruder und eigentlich vor allem auch an die Trennung von mir selber. Natürlich kommt immer auch etwas hinzu, und immer wieder gibt es Wegstrecken, wo ich keine Spaltung verspürt und mich wieder wie ein Kind gefühlt habe, als wäre da noch ein Rest von dem ursprünglichen Persönlichkeitssubstrat … Aber erst als ich meine Frau kennenlernte, Vater wurde, hatte ich nicht mehr das Gefühl, getrennt von mir selbst zu sein.

RL | Wie sehr haben die Empfindungen der Trennung und Spaltung ihren Niederschlag im Schauspielerberuf gefunden?

FH | Warum sollte man sonst Schauspieler werden oder Musiker, wenn solche Erfahrungen nicht in einem stecken? Es ist die Kompensationskraft von Kunst und Musik, die einem persönlich hilft, nicht als Selbsttherapie, sondern als etwas, wo man sich formulieren kann und das dann natürlich auch zum Symbol für andere werden kann.

RL | War die Schauspielerei eine bewusste Wahl? Klarsichtig und letztlich unvermeidlich?

FH | Als nach der Schule die Zeit der Selbstverantwortung begann, wusste ich zunächst nicht, was ich werden soll. Jedenfalls gehörte ich nicht zu den Leuten, die es gar nicht erwarten können, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe eher angstvoll in die Zukunft geblickt und nicht das Beste erwartet – umso erstaunlicher, dass ich Schauspieler geworden bin! Sehr prägend war die Zivildienstzeit im Altenheim: wie ein Sackbahnhof zum Tod, mit püriertem Essen, wo die Menschen wegsediert wurden und darauf warteten, dass sie bald umkippen. Aus der Reihenhaussiedlung zu kommen und zu bemerken, wie das Leben enden kann, das war eine banalisierte Buddha-Erfahrung, die in eine Art Depression mündete. Ich war ratlos, perspektivlos und wollte erst einmal nur weg. Allerdings war das dann aufgenommene Jurastudium kaum eine Alternative. Überhaupt, das Campusleben an der Hamburger Universität! Das war nicht die Moderne, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Überall herrschte Trübsal unterm Neonlicht. Auf den Stuhl gepflanzt, den Blick nach innen gerichtet – das waren Momente der Entzauberung.

RL | Was also hat am Ende dann den Impuls zum Schauspielberuf gegeben?

FH | Ein Freund. Der wollte Schauspieler werden und hat sich an verschiedenen staatlichen Schulen beworben. Ich habe mich einfach mit angemeldet und hatte gleich zwei Angebote zur Wahl. Berlin hat mich eingeschüchtert – dort waren alle schwarz gekleidet und bewegten sich in der Sphäre hoher Kunst. Die Schauspielschule Bochum – das war ein Schulgebäude, in das es reingeregnet hat, in einer Stadt, in der es Opel gab, den VfL, das Theater und sonst nichts. Eigentlich bin ich immer gerne allen aus dem Weg gegangen. Aber das ging dort nicht. Wir waren ein Zirkel von Leuten, die miteinander etwas anfangen mussten – ob wir wollten oder nicht. Es war eine aufrührende Zeit. Man war verliebt, und das Theater war ein Werkzeug, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. In Bochum hatte ich keine Vorbilder, ich wusste nicht einmal, wer Frank Castorf ist. Wir haben einiges ausprobiert, aber es gab keine Schulen, zu denen man sich so hinmeißeln musste, dass man dazu passte. Wir waren fröhliche Ignoranten. Und Bochum war im Nachhinein eine glückliche Zeit. Aufregend im Wortsinne.

RL | Wie sind Sie dann schließlich doch nach Berlin und an die Volksbühne gekommen?

FH | Leander Hausmann hat mir eine Rolle in Paul und Paula gegeben. Zur gleichen Zeit hatte ich auch ein Angebot vom «Gorki», aber die Volksbühne war das Theater in Europa. Mit lauter Mittelstürmern. Also ging ich dorthin, denn natürlich ist das eine ganz andere Osmose, je nachdem, mit welchen Gedanken und Köpfen man täglich konfrontiert wird ... Im Theater konnte ich wirklich viel erfahren, viel formulieren. Ich habe Partner gefunden, mit denen ich über eine lange Zeit etwas Eigenständiges entwickeln konnte, etwas, das es vorher so noch nicht gab. 2001 traf ich René Pollesch, 2005 Laurent Chétouane. Mit ihm habe ich, mit Unterbrechungen, vier Jahre lang gearbeitet und die absurdesten Sachen gemacht. Wir haben uns beinahe mönchisch eingeschlossen, haben die Dinge wie Chirurgen aufgeschnitten und von innen angeguckt, sind aufeinandergeprallt, haben uns aneinander gerieben, bis etwas Drittes dabei entstand. In dieser Zeit ist vielleicht ein gewisser eigener Ton entstanden. Ja, in dieser Zeit habe ich mich als Theaterschauspieler «ent-deckt» im Wortsinne.

RL | Sie gehören seit Jahren, dokumentiert durch eine Reihe von Auszeichnungen, zu Deutschlands bekanntesten Theaterschauspielern. Daneben gab es aber auch Film- und Fernsehproduktionen. Wie unterscheiden sich die Genres aus Ihrer Sicht?

FH | Im Film hat man ein Drehbuch, alles ist ziemlich genau festgelegt, man weiß ungefähr, was auf einen zukommt, und es gibt keine bösen, aber auch keine freudigen Überraschungen. Das ist beim Theater anders geworden. Man findet zusammen, tauscht sich aus. Und ich möchte das auch, möchte einen Austausch haben. Allerdings, wenn mehr als zwei, drei starke Egos zusammenkommen, ist das wirklich schwierig. Bei einer Band etwa, da geben höchstens zwei vor, was gespielt wird. Kunst ist ein zutiefst undemokratischer Vorgang, auch wenn andere dir das vielleicht als Arroganz auslegen.

RL | Womit sicherlich auf eine für Ihren Beruf charakteristische Spannung hingewiesen ist: äußerer Erfolg und innerer Anspruch an sich selbst gehen nicht immer den gleichen Weg.

FH | Ich habe unfassbar viel Glück gehabt! Obwohl ich so bin, wie ich bin, ist aus mir sogar im gewissen Rahmen etwas geworden. Hätte ich damals gewusst, wie viel Glück und Chuzpe dazugehört, in diesem Beruf bestimmte Chancen zu bekommen, eine gewisse Qualität, ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zu erreichen, hätte ich möglicherweise den Mut verloren. Das ist es auch, was mir an diesem Beruf missfällt: dass er so wenig vorhersehbar ist und man in hohem Maße fremdbestimmt wird. Natürlich kann man auch Fremdbestimmung als Segen empfinden – die fehlende Vorhersehbarkeit aber ist das Problem. Natürlich gibt es einiges an diesem Beruf, was einzigartig ist. Die Vielfalt der Tätigkeiten, der Orte und dass man nicht nur vernunftgesteuert durch die Welt läuft, sondern auch das Rauschhafte ausleben kann – wo geht das sonst noch?

RL | Neuerdings, nach Ausstrahlung des ersten Franken-Tatorts mit Ihnen als Hauptkommissar Felix Voss, sind Sie in der bürgerlichen «Pop-Kultur» angekommen – wie fühlt sich das an?

FH | Sicherlich ist der Tatort Massenkultur. Sicherlich wird da über gute Quoten geredet, über gute Kritiken. Aber man muss für sich selbst aufpassen, dass man keine Ware wird. Nein – der Tatort ist einer der wenigen Reihen, wo man mit richtig guten Regisseuren und Autoren arbeiten kann, Leuten, die in anderen Ländern sicherlich auch Kinofilme drehen würden. Ich genieße das jetzt. Eine Rolle, die ich über viele Jahre spielen kann – hoffentlich. Eine Partnerin zu haben, Dagmar Manzel, eine der herausragenden Schauspielerinnen in diesem Land, die keine «Tussi» ist, die konkret ist und die einem das Herz rührt. In einem Team zu arbeiten, das unkompliziert und offen ist, in dem viel gelacht wird. Wir haben nicht überspannt gespielt, nichts war übertrieben oder ausgedacht. Ich mag das! Es ist allerdings auch noch viel Luft nach oben – mal sehen, wie sich die Rollen entwickeln werden.