Claus-Peter Lieckfeld

Wattwege

Das große Hin-und-weg

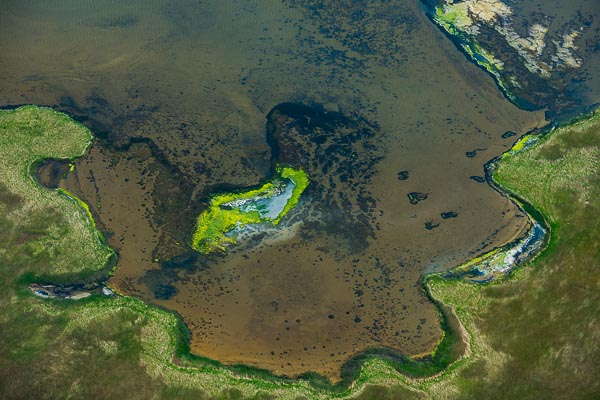

Manchmal muss man sich entfernen, auf Distanz gehen, um die Schönheit einer Sache, einer Gegend zu sehen – manchmal muss man ganz nah, ganz drin sein. Wir haben beides gemacht und den Fotografen Christian Kaiser in die Lüfte geschickt, um von oben aufs Watt und seine Wunder zu blicken, während der Reporter Claus-Peter Lieckfeld mit beiden Füßen mitten drin stand und ganz nah dran war. (mak)

Übers Wasser gehen kann man auch an der Nordsee nicht. Aber man kann dort ausschreiten, wo noch eben Meer war und wo schon bald wieder welches sein wird. Dieses Hin-und-weg-Wunder lockt Jahr für Jahr Millionen Wanderer an die Wattenmeerküsten, von denen Deutschland die meisten hat.

Mich braucht es nicht zu locken, ich komme sowieso, zuverlässig, mindestens einmal im Jahr.

In diesem Sommer musste es eine klassische Überschreitung sein: von der Insel Föhr zur Insel Amrum, immer an der Seite von Wattführer Dark Blome. Einem der besten «Open Air-Infotainer» der Küste, mit Tiefenwissen übers deutsche Flachmeer.

Die Direttissima ginge nicht, sagt Blome, noch bevor jemand Schlick an der Wade hat. Man muss nämlich von Föhrs Westküste aus erst mal auf Gegenrichtung schwenken – also nordwärts auf Sylt zu –, um so den Utersum-Priel zu umlaufen. Priele sind die Schlagadern des Watts, durch die es im Atemtakt der Gezeiten pulst. Erst da, wo sich «der Utersum» allmählich abflacht, gewährt er gefahrlose Passage, und die Wattwandertrupps können sich westwärts wenden, Richtung Amrum Nordspitze.

Für diese Wattwanderung habe ich mir einen Blick-Wechsel verordnet. Dieses Mal nicht, wie sonst, beide Augenlinsen auf unendlich stellen und Weite wirken lassen, dem Wellenschlag nachträumen, den die Tide für Stunden in den Meeresboden modelliert. (Na ja, das auch, aber nicht nur!) Dieses Mal soll es eine kräftigere Beimischung von Details geben als die Male zuvor. Nicht zuletzt deshalb habe ich mich Dark Blome angeschlossen, dem Wattverführer aus Norddorf/Amrum.

Wattgeflüster

Der Viervierteltakt – Land/Wasser/Land/Wasser – hat gerade unter den kleinen Wattsiedlern phantastische Überlebenskünstler hervorgebracht. Blome hebt eine Handvoll Meeresboden ab und reicht eine Lupe herum: «Seht euch das mal an!» Der neun Millimeter kleine Schlickkrebs, sagt Blome, bevölkert mit bis zu 40.000 Individuen einen Quadratmeter Wattboden. Seine Antennenpaare, die an seinem filigranen, gläsernen Leib recht überdimensioniert wirken, verursachen die charakteristischen Klick- und Schmatzgeräusche. «Hört ihr das …?» Wir hören. Das Wattgeflüster entsteht, wenn Myriaden von Tierchen die Oberflächenspannung des Wasserfilms zerreißen.

«Und nun zu den Auffälligeren, obwohl man auch die nur sieht, wenn man sie ausgräbt …» Wir schauen über eine leicht salzwasserbenetzte Fläche mit unzähligen kleinen, kringeligen Sandaufwürfen.

Dass es Würmer sind, die diese Kotsandhaufen aufwerfen (Sand, dem zuvor der Wurm-Verdauungstrakt alles Nahrhafte entzogen hat), findet ein Teenager aus Unna in Westfalen «echt nicht so geil». Aber sie hört dann doch zu und macht ein paar Makro-Smart-phone-Fotos. Zum Weg-Twittern.

Die Wattwürmer, Blome exhumiert einen mit der Grabforke, bringen es auf bis zu 30 Zentimeter Länge. Der Grüne Seeringelwattwurm ist eine besonders schillernde Erscheinung – im Wortsinn. Er lässt seinen Vermehrungszyklus (Anfang April wahrscheinlich, so ganz genau weiß man es immer noch nicht) von den Mondphasen steuern. Es kommt zu Massenschwärmen: Wurm sucht Wurmin. Das Spannende daran ist seine Spontanverwandlung – Biologen sprechen von «Epitokie»: Bevor die Würmer zur Massenhochzeit aufbrechen, bilden sie schwimmfähige Formen aus.

Wattgewürm, ein Dutzend Arten gibt es hier, ferner Schnecken und Muscheln bevorzugen in etwa die gleiche Technik, um den Rhythmus des Lebens erfolgreich mitzutanzen: Wenn es oben zu trocken wird, verschwinden sie im feuchten Untergrund. Der bietet ihnen – mehr oder minder guten – Schutz vor einer hoch spezialisierten Jägertruppe. Die Schnäbel einiger Vogelarten sind ideale Essbestecke, sei es um Würmer zu stechen, Muscheln aufzuknacken oder Wattschlamm nach Essbarem zu durchsieben.

Blome verspricht einem älteren Herrn, den er an seinem Zwölfhundert-Euro-Fernglas als Hobby-Ornithologen erkannt hat: «Säbelschnäbler … ha’m wir drüben im Küstenbereich von Amrum. Denen können wir nachher noch beim Schlick-Mähen zuschauen.»

Wie bitte: Mähen? … Schlick-Mähen? Wie alle guten Pädagogen setzt Blome gern mal Worte und Begriffe, die neugierig machen. Die selten gewordenen Vögel – für viele Vogelfreunde die elegantesten Erscheinungen der Küste – schwingen ihre sichelförmig gebogenen Schnäbel über den knapp wasserbedeckten Grund, vorzugsweise da, wo er besonders weich ist, und schnappen sich die aufgewirbelten Kleintiere.

Die große Wasserweide

Die Produktivität des Watts (die Biomasse-Produktion auf Wattboden ist mit bis zu vier Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr rund fünfmal so hoch wie auf normalem Meeresboden) macht diese Landschaft zur großen Weide. Und es ist gerade die beständige Grenzverschiebung zwischen Land und Meer, die das Leben in die Extreme treibt. Wer sich an solche Verhältnisse anpassen kann – an den Wechsel zwischen brüllend heiß und kühl, zwischen trocken und nass, über und unter Wasser –, der hat wenig Konkurrenz durch andere Arten und kann sich deshalb in gigantisch großen Stückzahlen ausbreiten. So erklärt sich der Zusammenhang von Extrem(landschaft) und Massenvermehrung. Die Not gebiert Großes. In diesem Fall die ganz große Zahl.

Und von der permanenten Explosion des Lebens leben auch etliche Weitflieger, Zugvögel, die hier die supergroße Tank- und Futterstelle finden. Ohne sie gäbe es diesen globusumspannenden Luftwanderweg nicht. Knutts zum Beispiel – nur amselgroße Vögel, die zu Abertausenden aus Sibirien oder Kanada kommend Europas Küsten abfliegen – brauchen den nahrhaften Zwischenstopp, um ihre Winterquartiere in Südwestafrika zu erreichen. An der Nordseeküste wusste man immer schon, wann sie kommen und wann sie gehen, aber nichts über das Woher und Wohin. Sie kamen und gingen eben. Wie die Herbststürme.

Kommen und Gehen war für die Küstenbewohner immer schon das große Thema. Zumal es dabei oft ums Überleben ging. Dabei halfen gelegentlich Schiffe, die die Kollision mit Sanden und Untiefen nicht überlebt hatten. Und manchmal – so jedenfalls steht es in heimatkundlichen Aufzeichnungen nachzulesen – halfen Nordsee-Anrainer ein wenig nach. Etwa, indem sie Seezeichen und Lichtsignale so umsteuerten, dass Schiffe mit lohnender Ladung aufliefen. Vorzugsweise dort, wo man bei Ebbe in aller Ruhe abladen konnte. Ebbe nach Schiffbruch brachte Flut in leere Vorratskammern. Und Holz, von dem es bis Ende des 19. Jahrhunderts nur wenig auf Amrum gab.

Zwei Monate vor meiner Föhr/Amrum-Wanderung habe ich, ein paar Dutzend Kilometer südlich, so ein Watt-Wrack umrundet: die Ulpiano (siehe Foto auf der nächsten Seite), eine in England gebaute spanische Dreimastbark, die am Heiligabend 1870 auf ihrer Jungfernfahrt vom Kurs abkam und auf der Süderoog-Bank strandete. Kapitän und Mannschaft konnten sich damals in die hölzerne Bake retten. Sie mussten anschließend im einzigen Haus auf der benachbarten Hallig noch zehn Wochen ausharren. Die Zeit vertrieben sie sich mit Gesang und Gitarrespielen. Der Sohn des Halligbauern und Vogtes, Hauke geheißen, war anschließend sowohl des Spanischen als auch des Gitarrespiels mächtig. Ich blinzle ein, zwei Handbreit seewärts an der Südspitze von Sylt vorbei, wo Himmel und Wasser einen flirrenden Saum ziehen: Von dort trieb und treibt Strandgut an. Heute überwiegend Plastik. Wertloses Zeugs. Aber aus der Richtung kamen auch schon mal Güter der besonderen Art. Anfang des 19. Jahrhunderts – als Napoleon versuchte, ganz Europa für Waren aus England zu sperren – wuchteten Ortskundige Schmuggelwaren von den vorgelagerten Sanden durch Watt und Priele: Güter, die sich an den lückenlos überwachten Häfen nicht anlanden ließen. Für die kurze Zeit der napoleonischen Kontinentalsperre gab es einen neuen Beruf auf Amrum, und man musste sich als dritt- oder viertgeborener Sohn nicht auf einem Walfänger verdingen oder ins Binnenland abwandern.

Allerlei Anziehendes

Ich finde ja, dass die wissenschaftliche Erklärung der Gezeiten deren Zauber nicht vertrieben hat. Darum höre ich Nationalpark-Wattenführer Blome auch entspannt zu, als er das Schema mit einer Zinke seiner Grabforke in den Wattenmeerboden zeichnet. Die Anziehungskraft, die der Mond auf die Erde ausübt, macht sich als Wasser-Aufwölbung von zirka 90 Zentimetern Höhe auf den Weltmeeren bemerkbar. Steht der Mond über dem Atlantik, bildet sich aber auch entgegengesetzt – im Pazifik – ein Wellenberg: und zwar durch die Fliehkraft des Zweikörpersystems Erde/Mond.

Da die Erde aber auch Landmassen hat, prallen die zyklisch anrollenden Fluthügel an Barrieren, werden ab- und umgeleitet, und das versetzt den Wasserkörper dadurch in eine Schlingerbewegung. Die Flutwelle ergießt sich düsenartig durch Engen wie etwa den Ärmelkanal, um dann verzögert und ungleichmäßig – in einer großen Gegenuhrzeiger-Wischbewegung – über die flachen Küstenzonen von Holland, Deutschland und Dänemark zu laufen.

So weit das Grundlegende. Das etwas Spezifischere hat der Teenager mit dem Smartphone nicht mehr mitbekommen; es kam nämlich eine Flut dazwischen: eine Flut von Kommentaren zu den getwitterten Sandwürstchen. Kommentare, die ebenfalls kommentiert werden mussten …

Nicht nur der Mond, auch die Sonne wirkt anziehend auf die Erde und ihre Wassermassen. Ziehen Mond und Sonne in einer Linie, addieren sich ihre Kräfte zu Springfluten, die sich zu Sturmfluten anwachsen können, wenn Winde die Wellenberge noch zusätzlich in die gleiche Richtung schieben. Stehen dagegen Sonne und Mond so zur Erde, dass sich ihre Kräfte (weitgehend) neutralisieren – das ist bei Viertel- und Dreiviertelmond der Fall –, schrumpft die Flut zur Nippflut.

Das sind die Tage, von denen die Küstenfischer sagen, dass die Fische, sobald sie aus den Netzen geschlagen werden, schlaff an Deck liegen. Zu schlapp, um sich, wie bei anderen Konstellationen von Sonne und Mond, zappelnd gegen ihr Schicksal aufzulehnen. Oder die Tage, an denen manchem Insulaner etwas fehlt. Der rechte Antrieb. Und einige Alt-Amrumer behaupten, sie schliefen … irgendwie anders … nicht unbedingt schlechter … aber eben doch anders, wenn Mond und Sonne sich gegenseitig entkräften.

Einer, der vor mehr als zweihundert Jahren Schlaf und Gezeiten zusammendichtete, hieß Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, besser bekannt unter seinem Dichternamen Novalis. «Selbst der Schlaf ist nichts als unsichtbares Weltmeer», wisperte der Frühromantiker, um dann seufzend fortzufahren: «und das Erwachen das Eintreten der Ebbe». – Ja, so kann man das auch sehen.